今年一年お世話になった音楽たち

- アーティスト: ゲオルギュー(アンジェラ),アラーニャ(ロベルト),スウェーデン放送合唱団,エリック・エリクソン室内合唱団,オルフェオン・ドスティアーラ合唱団,ヴェルディ,アバド(クラウディオ),ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- 出版社/メーカー: EMIミュージック・ジャパン

- 発売日: 2001/11/16

- メディア: CD

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

レクイエム!? ああ、暗いさ。暗いとも。だけれどこれほどすばらしいレクイエムをぼくは知らない。ヴェルディのレクイエムではなく、レクイエムなのである。モーツアルトも、ブラームスも、フォーレも含めて、とにかくぼくが聴いたことがあるなかで一番すばらしくて好きなレクイエムなのだ。今年も結構聴きました。ソリストたちがいささか大編成についていけず取り乱したようなところもでてくるけれど、無問題。張り詰めた緊張感とどことなく漂う一期一会的なそこはかとなさ。そしてこのCDはともかく静寂からはじまる。それがすばらしい。たっぷりと時間があって、たっぷりと余韻が楽しめるときに聴いた。

以下余談だけれど、一時期車でも聴いていたことがあって、そうすると漂う空気の動きみたいなものがうまく聴き取れなくて、雑に聞こえて妙に疲れた。精度の高いオーディオ装置で聴いてみると、これもっとすごい演奏なのではないかと逆説的だけれど思うのだった。

ぼくは悲しくなると、楽しいものや明るいものを聴いたり見たりしたくなるのではなくて、どうしてかより悲しいものを聴いたり見たり読みたくなる。モーツァルトのピアノ協奏曲のなかで20番はぼくがもっとも好きな曲なのだけれど、美しくて悲しい。うつくしくあることを儚さと結びつけて、わざわざ悲しいと表現しなくとも、それらは同時におなじ瞬間のなかに存在し得る。つまりやっぱり、この曲はいつまでも美しくて悲しい。グルダのピアノとアバドの指揮のように一音一音泡立って消えていくような美しさと悲しさもよいのだけれど、カーゾンの演奏は自然で悲しい。自然で悲しいといっても悲しさを抽出したような演奏ではなく、必然的に当然のように悲しい。つまり本来的にこの曲が悲しいということを、おそろしいまでに自然に演奏して表現する。表現という言葉もおこがましいくらい、自然にカーゾンは弾く。そしてぼくはいつでももっと憂鬱になるけれども、しんそこ良い曲だと思う。

以下余談だけれど、美しさと悲しさの関係は、儚さという美しさの消滅の成れの果てにあるのではなくて、美しさと同次元のなにかで隔てられている領域ということでもなく、本来混じり合っていて、ほんの一瞬美しさが弱まったり、こむらがえったときに悲しさは認識論的に存在がたちあがるのではないか。ぼくはこれを聴くとそう思うのだった。

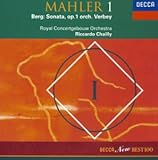

- アーティスト: シャイー(リッカルド),ベルク,マーラー,ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック クラシック

- 発売日: 2003/06/25

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

去年までマーラーをあまり好きではなかったけれど、このCDを春先に買ってからたまに聴くようになった。演奏自体はそれほど新しくなくて、CDの販売自体も全集からの分売だから、それほど最近ではないのだけれど、ほんとうにたまたま買った。こういう言葉や表現や方向付けはぼくは好きではないのだけれど、このCDを買ったことによりマーラーを聴くようになったのだから、ある種の運命のようなものを感じるのだけれど、それは別に運命という大袈裟でその割に華奢な言葉をもちいることまでもなく、──じゃあなんと表現すればいいのかというと、「買ったから聴くようになった」というのが情報伝達的にはベターなのだろうけど、そう表現することにより、本当はそこに含有されるなにかしらの感情や感慨を表現することは出来ない。だから、ぼくは運命などという安直な言葉に頼ってしまいそうになるのだけれど、運命という言葉自体、随分と主観的で、あるときには自分本位な認識に先立つだけの言葉ではないかと今ぼくは痛切に感じる。付随させようと思えばまるで無害で音型的な形容詞のように、自身の動的な行為の語尾に付けることができる。車を電柱にぶつけて○○したのも運命、コンビニでお釣りを忘れて○○したのも運命、会社が倒産して○○したのも運命。あれも運命。これも運命。ああ、運命。ベートーヴェンの運命。

それにしてもぼくはこれを聴くまでマーラーの交響曲1番の溢れるような音の意図というのがよくわからなくて、ともすると単なる大編成による絢爛で洪水のような効果を狙ったものだと思い込んでいたのだけれど、まったくそんなことはなかった。というか、そんな筈あるわけないのだった。シャイーとコンセルトヘルボウのコンビはどこまでもクリアで、透明性を追求したような演奏をしている。ともすれば単なる音塊になってしまう音節を、見事なまでに各音──各意味にまで分離し、すべての音にそれぞれなにかしらの意味があることを教えてくれる。ぼくが特筆すべきだと思うのは特に第一楽章で、いままで鬱蒼とした単なる密林のような情景だと思っていたものが、この演奏を聴くことにより、密林が森になり、森のなかにあらゆる植物や小動物や無形のものが存在することを教えてくれる。それはときに聞き逃してしまっていたようなピッコロによる小鳥が鳴きながら飛んでいる表現であったり、他の演奏では音の壁、あたかも天蓋のように繁った枝葉だった瞬間が、あらゆる要素から成り立っているということを教えてくれる。鮮やかな演奏なのだ。

以下余談だけれど、以上のものは、マーラーの意図ではなく単にシャイーとコンセルトヘルボウによる味つけなのかも知れない。けれどもぼくがマーラーを聴き始めてしまったのは、それがシャイーとコンセルトヘルボウによる彼ら独自の味付けだと思ったからではなく、それがもともとのマーラーの意図であるとぼくには思えたからだ。そこには得体の知れない、「こうに違いない」と思ってしまうような”力”つまり音楽の演奏による”説得力”があったからだった。